Einst war der allmächtige Göttervater Jupiter mit allen anderen Göttern zur Hochzeit des Okeanos (Gottheit des Weltmeeres) mit Tellus (Gottheit der Erde) nach Äthiopien gereist. Nach einem üppigen Hochzeitsmahl ließ Okeanos ein schwarz-weiß kariertes Brett mit Figuren zum Zeitvertreib bringen, welches er von den Meernymphen erhalten hatte. Die Götter waren interessiert und nach einer kurzen Regelkunde setzten sich alle, um eine epische Schlacht auf dem Schachbrett zwischen Apoll und Merkur zu verfolgen.

Einst war der allmächtige Göttervater Jupiter mit allen anderen Göttern zur Hochzeit des Okeanos (Gottheit des Weltmeeres) mit Tellus (Gottheit der Erde) nach Äthiopien gereist. Nach einem üppigen Hochzeitsmahl ließ Okeanos ein schwarz-weiß kariertes Brett mit Figuren zum Zeitvertreib bringen, welches er von den Meernymphen erhalten hatte. Die Götter waren interessiert und nach einer kurzen Regelkunde setzten sich alle, um eine epische Schlacht auf dem Schachbrett zwischen Apoll und Merkur zu verfolgen.

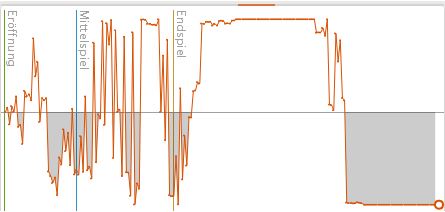

Wenn man dem Gedicht Scacchia Ludus von Marcus Hieronymus Vida (1485-1566) glauben will, so war dies die Geburtsstunde des Schachspiels. Wie man noch sehen wird, wird diese Partie trotz der göttlichen Spieler wahrhaft eine Anfängerpartie mit einer Vielzahl katastrophaler Fehler (die „Fieberkurve“ von lichess auf dem Bild unten stellt einen möglichen Spielverlauf dar, dazu später mehr).  Nichtsdestotrotz oder gerade deshalb ist das Gedicht aber lesenswert, da es die psychologischen Hochs und Tiefs, die Apoll und Merkur während der Partie erleben und erleiden, eindrucksvoll schildert und auch das Spiel selbst auf epische Weise darstellt.

Nichtsdestotrotz oder gerade deshalb ist das Gedicht aber lesenswert, da es die psychologischen Hochs und Tiefs, die Apoll und Merkur während der Partie erleben und erleiden, eindrucksvoll schildert und auch das Spiel selbst auf epische Weise darstellt.

Bevor ich nun zur Partie zurückkomme, soll hier noch ein wichtiger Hinweis folgen: Der folgende Text stellt eine stark verkürzte Nacherzählung des oben erwähnten Gedichts dar, die neben dem Inhalt möglichst die Stimmung und die Art der Darstellung wiedergeben will (wobei der lateinische Text wie eigentlich jedes Original natürlich deutlich gelungener ist). Da das Gedicht auch als Gattungsparodie des Epos gelesen werden kann, enthält es die typischen Motive eines Epos. Wie auch bei Homers Ilias oder Vergils Aeneis (auf letzteres Werk nimmt das Schachgedicht oft starken Bezug) sind die Schlachtszenen häufiger brutal geschildert, was auch hier zumindest ansatzweise wiedergegeben werden sollte. Wenn man solche Schilderungen nicht mag, sollte man den folgenden Text besser nicht lesen. Nun aber zur Partie.

Es wird ausgelost, dass Apoll mit den weißen Steinen beginnen darf. Jupiter ist Schiedsrichter, lobt einen Preis aus und verbietet den anderen Göttern sich in die Partie einzumischen.

Und schon machen die Fußsoldaten den Anfang. Wie die blassen Gallier in weißer Kleidung in den schneebedeckten Alpen und wie Memnons (mythischer König Äthiopiens) Heere aus dem sonnenverbrannten Afrika – so ziehen die weißen und die schwarzen Figuren gegeneinander. Doch am Anfang ertönt kein Schlachtenlärm und die Fußsoldaten betreten wechselnd das Feld. Da plötzlich ergreift ein Fußsoldat der schwarzen Partei sein Schwert und streckt einen gegnerischen Fußsoldaten nieder. Doch – oh weh – er hat übersehen, dass dieser von einem anderen Fußsoldaten beschützt wird und wird nun selbst zum Opfer.

Und schon betritt die Kavallerie das Feld und mäht die Fußsoldaten nieder; das Feld hallt wider von ihren Hufen. Verschlagen führt Merkur seinen Reiter durch die feindlichen Reihen und bedroht plötzlich den gegnerischen König und den turmbewehrten Kriegselefanten. Nach des Königs Rettung fällt dieser, doch auch der Reiter ist nun von Fußsoldaten umzingelt, findet keinen Ausweg mehr und wird erschlagen.

Zornig wie ein verwundeter Stier, der im Kampf ein Horn verlor, dessen Schultern im Blut baden und von dessen Gebrüll der ganze Wald erschallt, so stürzt sich Apoll nun ohne Rücksicht auf Verluste und von Rachegedanken beseelt in die Schlacht.

Doch Merkur kämpft listig: Einen Fußsoldaten zieht er, um seinem Bogenschützen (Läufer) freies Schussfeld zur gegnerischen Königin zu geben. Dabei seufzend täuscht er einen dummen Fehler vor. Schon hat Apoll einen seiner Fußsoldaten berührt, um den schwarzen Fußsoldaten zu schlagen, da bemerkt er durch ein Zwinkern der zuschauenden Venus die Falle. Los lässt er den Bauern und rettet die Monarchin. „Berührt, geführt!“, schreit Merkur. Dem entgegnet Apoll: „Wo liegt das Problem, einen fehlerhaften Zug im Spiel zu verbessern, da es doch keine Regel verbietet? Willst du aber nicht spielen, sondern ‚ernsten‘, so lass uns von nun an diese Regel (berührt, geführt) einführen.“ Die übrigen Götter billigen dies und zähneknirschend muss Merkur sich geschlagen geben. Gereizt versucht er die Königin aufs Neue anzugreifen, indem er den Bogenschützen wie einen Reiter zieht. Doch Apoll lacht nur und lässt den irregulären Zug zurücknehmen.

Die Schlacht nimmt weiter an Fahrt auf und plötzlich stürzt sich der weiße Reiter hervor und bedroht König und Königin gleichzeitig. Tief in seine Eingeweide fliegt darauf der zischende Pfeil des schwarzen Bogenschützen und das weiße Ross haucht sich am Boden wälzend sein Leben aus. Doch auch der Bogenschütze wird von einem Fußsoldaten erschlagen, welcher wiederum von einem Fußsoldaten erschlagen wird. Stahl trifft auf Stahl, Eisen auf Eisen. Heftig wogt die Schlacht hin und her, wie wenn das Meer durch entfesselte Winde aufgepeitscht das unterste des Meeresbodens nach oben wirbelt und die Brandung aufs heftigste gegen die Küste schleudert.

Inmitten dieses Tosens wütet die mordlustige weiße Amazone (Dame), vom gegnerischen Blute rot gefärbt. Den Bogenschützen angreifend streckt sie den gegnerischen turmbewehrten Elefanten wie ein Blitz nieder. Gewaltsam bahnt sie sich ihren Weg durch die wie vom Donner gerührten gegnerischen Reihen. Doch auch die schwarze Amazone betritt nun das Schlachtfeld und wütet ebenso in der weißen Armee. Im letzten Todeskampf wälzen sich auf dem Schlachtfeld Reiter und Bogenschützen.

In dieser Phase höchster Spannung überlegt Mars, wie er seinem Freunde Merkur helfen könne, nimmt einen schon geschlagenen schwarzen Reiter sowie Fußsoldaten und stellt beide heimlich wieder aufs Feld. Wie zwei Zombies durch schwarze Magie der Medea wiederbelebt bewegen sich die beiden Kadaver nun wieder auf dem Schlachtfeld. Allein, die List gelingt nicht; Vulcan hat den Betrug durchschaut und es Jupiter angezeigt. Zürnend ruft dieser beide Figuren wieder ins Grab.

Bis ins Mark der Knochen erzürnt ist auch Apoll. Und schon schlägt seine Amazone von hinten die schwarze nieder. Doch nicht lang erfreut sie sich bluttriefend der Beute, erschossen liegt sie selbst darnieder.

Das Blutbad hat ein Ende – vorerst. Beide Parteien führen tief bedrückt ihre Königin zur Beerdigung. Eine Musterung ihrer verbliebenen Truppen nach dem furchtbaren Gemetzel zeigt folgendes Bild: Apoll, dem Führer der weißen Figuren, bleiben drei Dienerinnen der ehemaligen Königin (Bauern), ein Bogenschütze (Läufer) und ein turmbewehrter Kriegselefant; Merkur bleiben ebenfalls drei Dienerinnen und ein Reiter, das springende Ross. Traurige Reste einst stolzer Heere. Hoffnungslos erscheint Merkurs Lage, doch gibt er auf eine letzte List hoffend nicht auf.

Die Könige aber verlangt es nach der tristen Trauerfeier nach einer neuen Gemahlin. Schon loben sie den Dienerinnen als Preis die Königinnenwürde aus, wenn sie bis zur letzten Reihe des gegnerischen Lagers durchbrechen. Aufs Neue nimmt die Schlacht an Fahrt auf, die Dienerinnen liefern sich ein Wettrennen. Da – „Welch Unglück!“, denkt Merkur und reißt sich vor Frust und Trauer die Kleider vom Leib – erreicht die weiße Dienerin als erste ihr Ziel, der schwarzen hatte nur noch ein Feld gefehlt (wobei auch noch der weiße Kriegselefant hätte beseitigt werden müssen, der die letzte Reihe verteidigt).

Frisch gekrönt verspottet die weiße Königin den Rest des feindlichen Heeres, das sich ängstlich um seinen König sammelt. So schart sich auch die verängstigte Schafherde blökend um den Widder, den Herr der Herde, wenn der Wolf am Feldrand lauert.

Wild und ungestüm stürmt die weiße Königin durch das schwarze Lager und schon kann sie den schwarzen Herrscher Matt setzen. Merkur bemerkt es zuerst, sein Herz bleibt vor Schreck kurz stehen. Apoll ins Gesicht sehend bemerkt er dessen suchenden Zweifel. In Provokation seine Chance suchend spottet Merkur: „Schämst du dich nicht, so zu zögern? Ist es Feigheit oder willst du, dass die Nacht unser Spiel beendet?“ Zornerfüllt will Apoll seinen Mut beweisen und schlägt hastig einen Fußsoldaten, die Chance ist vertan. Vor Freude jubelnd ertönt Merkurs Stimme bis zu den Sternen. Schnell wendet sein Reiter das Matt ab.

Von Hoffnung und Freude erfüllt schöpft Merkur neuen Mut und spornt seinen Reiter zu weiteren Heldentaten an: Mit einem gezielten Schuss erlegt er das ungeschlachte Untier, den turmbewehrten Kriegselefanten; lange bebt die Erde nach seinem Fall. Nichts hält nun mehr die schwarze Dienerin auf und auch sie kann durchbrechen und sich zur Königin krönen lassen.

Mit gleicher Heeresstärke treffen nun beide Armeen wieder aufeinander und Merkur hält sich dank des gewendeten Schlachtenglücks schon für den Sieger. Darauf Apoll genervt: „Deine Arroganz soll noch bestraft werden, denn noch hat Fortuna nicht entschieden.“

Beide Damen bedrohen nun das gegnerische Lager und versuchen gleichzeitig ihr eigenes zu schützen. Doch hier passiert Apoll ein letzter fataler Fehler. Der schwarze Reiter springt immer noch frei auf dem Brett hin und her und plötzlich bedroht er König und Königin gleichzeitig. Der König ward gerettet, doch von tödlichem Geschoss getroffen war die Königin. Seine Königin rächend erschlägt der König das schwarze Ross.

Doch geringer Trost nur ist dies dem Apoll. Ein Fluss von Tränen benetzt sein Angesicht und jegliche Kraft und Hoffnung schwinden dahin. Die schlimmste Tantalusqual aber ist es, Merkurs bis zu den Sternen schallende Jubelschreie zu ertragen. Auf zum letzten Gefecht rafft er sich, auf ein Patt oder eine andere Schicksalswendung vertrauend.

Doch wie Blätter vor dem Wind, so vergehen sein letzter Bogenschütze und seine letzten beiden Fußsoldaten vor der schwarzen Königin. Wie der letzte Stern am Nachthimmel vor dem Sonnenaufgang langsam verblasst, so stand nun auch der weiße Monarch allein.

An den Rand wird er durch die schwarze Königin gedrängt. Es kommt der schwarze König seiner Gemahlin zur Hilfe und schon bleibt dem weißen König mit dem Rücken zur Wand kein Ausweg mehr. Die grausame Amazone schlachtet ihn, den Stahl bis ans Heft in die Brust rammend, und beendet den brutalen Kampf unter dem Applaus der Götter.

Das Gedicht kann man nun aus philologischer und / oder schachhistorischer Perspektive analysieren. An dieser Stelle will ich mich aber auf den Aspekt des Schachs konzentrieren, die vielen ästhetischen Bezüge zu Vergils Aeneis und zur antiken Mythologie müssen hier jetzt leider unerklärt bleiben. Nur exemplarisch soll die Schönheit des Textes einmal an einer möglichst wortgetreuen Übersetzung der Beschreibung, wie der Springer ziehen darf, aufgezeigt werden:

„Es springt umher das wilde Ross (wörtl. Lauthufer) und widersetzt sich den Zügeln. Niemals stürmt es in geradem Lauf durch die zusammengedrängten Heerscharen. Hoch springt es und krümmt seinen Schritt mit großem Ungestüm in einen halbmondförmigen Kreis und es ist ihm erlaubt, zwei Felder zu überspringen. Wenn es vorher auf einem schwarzen Feld gewartet hat, verlangt das Gesetz, dass es dann ein weißes Feld aufsucht und die Farbe seines Feldes immer wechselt und immer nach einem sicheren Sprung stehenbleibt.“

Wie prosaisch nüchtern wirkt dagegen die Beschreibung in den Fide-Regeln: „Der Springer darf auf eines der Felder ziehen, die seinem Standfeld am nächsten, aber nicht auf gleicher Linie, Reihe oder Diagonalen mit diesem liegen.“

Schachhistorisch interessant an der Schilderung Vidas ist, dass noch ausgelost wurde, wer die Partie beginnt und dass der Turm noch ein turmbewehrter Kriegselefant war (vielleicht eine Reminiszenz an den indischen Ursprung des Spiels oder auch an die afrikanischen Kriegselefanten Hannibals), wobei Vida in einer früheren Version des Gedichts noch Zyklopen hat kämpfen lassen, was der Mythologie näherkäme. Bedeutend ist auch, dass die Regeln sonst eigentlich wie heute sind. Die große Spielreform des Schachspiels muss zur Zeit der Entstehung des Gedichts (um 1510, gedruckt 1527) in Italien also schon stattgefunden haben.

Beim Lesen des Gedichts wird dem Schachspieler aufgefallen sein, dass einige Sequenzen relativ klar geschildert sind, während andere Sequenzen eher allgemein gehalten sind. Eine Partiekonstruktion erfordert dabei also mitunter viel Kreativität. Bei meinen Versuchen erwies sich als besonders störend, dass ich einerseits eine plausible Partie erstellen wollte, andererseits aber auch haarsträubende Fehler zugestehen musste: So schlägt Merkur mit Schwarz an einer Stelle einen Springer mit einem Läufer, welcher dann von einem weißen Bauern geschlagen wird, welcher dann wieder von einem schwarzen Bauern geschlagen wird – warum aber schlägt Merkur den Springer nicht einfach gleich mit dem Bauern und gewinnt so eine Figur? Außerdem hat Apoll zwischenzeitlich eine Dame sowie einen Turm mehr, wobei Merkur nur noch einen Springer und Bauern hat, und verliert trotzdem noch…

Meine Versuche standen hier aber nicht im luftleeren Raum. Reinhold Glei und Thomas Paulsen haben hier Pionierarbeit geleistet, welcher mein Partievorschlag viel zu verdanken hat: „… und sie spielt sich doch!“ Zur Rekonstruierbarkeit der Schachpartie in Vidas ‚Scacchia Ludus‘, Neulateinisches Jahrbuch 1999, S. 65-97. An ihrer Partie stört mich aber vor allem, dass Apoll mehr als nur einmal die Chance auf ein einzügiges Matt auslässt, was aus meiner Sicht dramaturgisch aber nur einmal vorkommen sollte. Bei meiner Version der Partie ist dies nicht der Fall. Dafür musste ich aber andere Konzessionen machen, meine Partie ist dadurch laut Stockfish nämlich insgesamt noch fehlerhafter als die von Glei und Paulsen (wobei man auch einwenden könnte, dass es irgendwann auch egal ist, ob nun wie bei Glei und Paulsen 44 grobe Patzer oder 49 grobe Patzer wie bei mir begangen werden…). Allgemein muss ich auch sagen, dass ich anders als Glei und Paulsen einige Passagen nicht wörtlich als Hinweise auf Züge genommen habe, sondern lediglich als allgemeines Schlachtengemälde. Nichtsdestotrotz gibt es viele Detailvorgaben Vidas, die berücksichtigt werden mussten, die ich jetzt aber nicht in meine Nacherzählung oben habe einfliessen lassen; wenn man sich also über einen bestimmte Zugfolge wundert, so ist dies dem Umstand geschuldet, dass dies noch der für mich plausibelste Weg war, die Vorgaben umzusetzen. Da ich mir bei den Urheberrechten nicht sicher bin, stelle ich hier nur meinen Partievorschlag vor, zu dem auch die oben gezeigte „Fieberkurve“ gehört (der Partievorschlag von Glei und Paulsen ist wie oben geschrieben im Neulateinischen Jahrbuch 1999 auf den S. 65-97 nachzulesen).

Wenn man will, kann man auch gerne selbst eine Partie konstruieren (die Aufgabe geht eher in Richtung Problemschach, wobei man innere Widerstände beim Einstreuen von Fehlern überwinden muss). Der lateinischen Text und eine englische Übersetzung ist online zu finden:

- lateinischer Text: http://history.chess.free.fr/vida.htm

- englische Übersetzung: http://history.chess.free.fr/vida-eng.htm

Zur vertiefenden Lektüre seien bei Interesse nun noch abschließend empfohlen:

- Die Textausgabe mit deutscher Übersetzung und einleitendem Kommentar: Schachspiel der Götter. Scacchia Ludus, eingeleitet und mit der Übersetzung von Johann Joseph Ignatius Hoffmann, herausgegeben von Walther Ludwig, 1979 Artemis Verlag Zürich und München.

- Der schon erwähnte Aufsatz von Reinhold Glei und Thomas Paulsen: „… und sie spielt sich doch!“ Zur Rekonstruierbarkeit der Schachpartie in Vidas ‚Scacchia Ludus‘, Neulateinisches Jahrbuch 1999, S. 65-97.

Bildnachweis: Laut Wikipedia ist das Bild gemeinfrei und unterliegt nicht dem Copyright, da es aus dem Jahr 1786 stammt, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vida-Scacchia_Ludus.jpg am 10.7.21.

Sören Koop